11月16日下午,高科院“高原科學與可持續(xù)發(fā)展系列學術講座”邀請中國科學院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院副院長康世昌研究員作題為《青藏高原黑碳氣溶膠時空分布、來源及其對氣候和冰凍圈變化的影響》的線上講座。國家減災委專家委員會主任、國際歐亞科學院院士、高科院院長史培軍,青海師范大學副校長曹廣超,青海省有色地質礦產勘查局副局長、總工程師沈小榮,青海省自然資源博物館館長、高級工程師黃朝暉,省林草局科技和對外合作處處長黃文梅,省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育中心主任祁萬杰,省核工業(yè)地質局生態(tài)修復部部長、高級工程師劉江峰等領導、專家出席講座。青海師范大學、北京師范大學、青海大學、山東大學、華東師范大學、長安大學和省自然資源廳、省水利廳、省生態(tài)環(huán)境廳、省地震局、黃河水電公司及高科院有關領導、專家、教師、團隊成員和研究生等近300人參加講座。

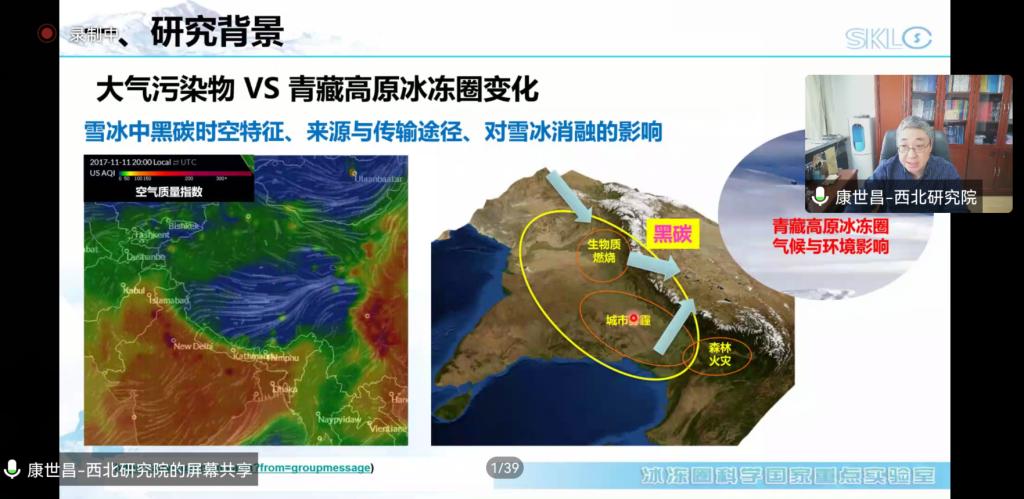

曹廣超首先介紹了出席講座的主要領導、專家和主講嘉賓康世昌研究員的基本情況及主要學術成就。在隨后的主講環(huán)節(jié),康世昌研究員圍繞自身研究背景、黑碳氣溶膠時空分布特征、黑碳氣溶膠跨境傳輸過程及黑碳對冰凍圈消融的影響評估等四個方面,用前沿的視角、詳實的數(shù)據(jù),深入解析了第三極大氣污染與冰凍圈退縮的耦合機制。他指出,南亞等周邊地區(qū)的大氣污染物可通過高空和山谷輸入青藏高原并加速冰凍圈消融,冰凍圈消融又加速釋放其他污染物,進而對區(qū)域生態(tài)環(huán)境造成潛在影響。他提出,通過提高空氣質量,減少大氣黑碳導致的南亞人群死亡率,減緩冰川消融,為南亞提供可持續(xù)的水資源等措施實現(xiàn)南亞黑碳減排的協(xié)同效應,保護好青藏高原生態(tài)環(huán)境。

講座結束后,康世昌研究員同與會的專家學者就相關學術問題在線進行了深入交流,線上交流熱烈踴躍,進一步深化了與會人員對青藏高原黑碳分布、來源及對氣候和冰凍圈變化的認識。康世昌研究員前沿、精深的科研成果,精彩、高質量的學術講座,謙遜、耐心的治學態(tài)度給與會人員留下了深刻印象。大家紛紛表示受益匪淺,講座深入淺出、圖文并茂,為今后的科學研究啟迪了新思路、提供了新視角。

史培軍在講話中表示,這是高科院成立以來,系列學術講座中首次探討黑炭氣溶膠對青藏高原產生影響的具有權威性的報告。報告不僅探討了黑炭氣溶膠對青藏高原冰川、凍土的影響,也探究了黑炭氣溶膠對青藏高原大氣及區(qū)域氣候產生的影響。在此基礎上追根溯源,清晰、透徹的闡釋了人類活動對青藏高原的重要影響。史培軍指出,康世昌研究員系統(tǒng)回顧了學界對青藏高原科考及研究的成果,從“動力青藏高原”到“熱力青藏高原”,再到“化學青藏高原”,率先對“人類活動下的青藏高原”問題給予全面關注,并在該類研究中做出了重要貢獻。史培軍強調,青海省立足“三個最大”省情定位,實施“四地”建設戰(zhàn)略部署,聚焦綠色發(fā)展,正是對“人類活動下的青藏高原”問題做出的最好回應。最后,史培軍對參加講座的專家、學者、教師和同學們表示感謝,希望大家一如既往的關注和支持青海師范大學及高科院的發(fā)展。

曹廣超對此次講座作了總結。他指出,康世昌研究員對“青藏高原黑碳氣溶膠”這個前沿精深的科學問題作了專業(yè)又不失科普性的講座,讓與會人員深刻認識到,需要采取及時、積極、協(xié)調和持久的行動來有效應對青藏高原的氣候變化問題,從而實現(xiàn)全球的可持續(xù)發(fā)展。他希望康世昌研究員今后繼續(xù)關注和支持青海師范大學和高科院的科研創(chuàng)新工作。

高科院成立以來,秉承“匯集人才智力、服務高原發(fā)展”的辦院宗旨,著力打造“高原科學與可持續(xù)發(fā)展系列學術講座”這一學術交流品牌。同時,院內各科研團隊每年邀請國內外專家學者開展各類學術講座達百余場,拓展了師生的學術視野,促進了學校科研創(chuàng)新氛圍,提升了學校學術交流水平,有效支持了學校科研工作的持續(xù)發(fā)展。

主講嘉賓介紹:

康世昌,博士,研究員,博士生導師。現(xiàn)任中國科學院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院副院長,冰凍圈科學國家重點實驗室主任。國家杰出青年科學基金獲得者,入選中組部“萬人計劃”領軍人才。先后榮獲國家自然科學二等獎、甘肅省自然科學一等獎、青藏高原青年科技獎、中國科學院大學領雁銀獎。兼任中國科學探險協(xié)會副理事長、中國冰凍圈協(xié)會副秘書長、中國地理學會理事,IPCC《海洋與冰凍圈特別報告》主要作者,《冰川凍土》期刊主編。長期從事冰凍圈科學研究,組織和參加青藏高原、北極和南極地區(qū)實地考察50多次,并曾任2005年中國科學院珠穆朗瑪峰綜合科學考察隊隊長、第35次南極科學考察隊陸基首席科學家。在Nature Climate Change、Nature Communications、PNAS、NSR、The Cryosphere、EST、JGR、ERL等一流國際學術期刊發(fā)表論文600余篇,主編專著7部,參編8部。論文和專著總被引2萬余次。入選科睿唯安和愛思唯爾中國高被引學者、2021年英國路透社評選的氣候變化領域全球最具影響力的1000位科學家。